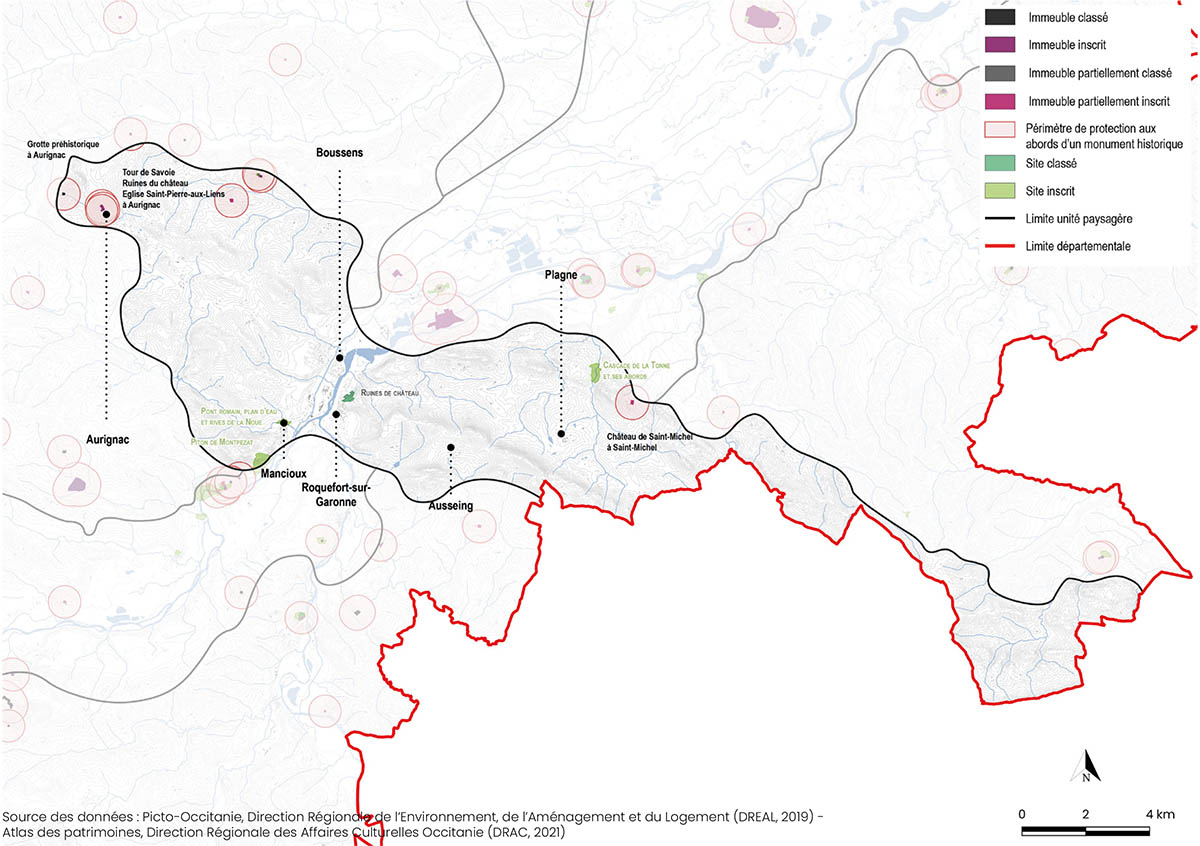

Les Petites Pyrénées offrent un patrimoine riche et diversifié qui raconte les différentes époques de leur occupation humaine.

- La grotte préhistorique d’Aurignac.

- Le temple romain de Pédégas.

- Les nombreux édifices médiévaux.

Les styles sont tout autant médiévaux, romans ou gothiques.

L’organisation urbaine des villages à leur origine répond à une logique médiévale dont les objectifs étaient le commerce, la défense et l’exploitation agraire du territoire. Boussens, Roquefort-sur-Garonne et Aurignac en sont une parfaite illustration.

Des châteaux, tours et donjons ont été ainsi construits pour assurer la défense et la surveillance des terres.

Si l’occupation préhistorique et romaine des Petites Pyrénées livre des édifices comme témoignages, c’est bien l’héritage médiéval qui marque le plus de son empreinte le territoire.

Les villages

- Ausseing

De son époque médiévale, subsistent quelques assises de la tour qui dominait à 628 m d’altitude le village et permettait la surveillance des routes pyrénéennes.

La partie basse du clocher de son église, de section carrée, est aussi datée entre le XIIe et XIIIe siècles. En revanche la partie haute, de section octogonale, date du XIXe siècle. Dans le courant du XIXe siècle furent également aménagés un porche et deux chapelles latérales, donnant à l’édifice l’aspect d’une croix latine.

- Aurignac

Son occupation dès la préhistoire est connue et reconnue. Le village porte aussi les traces d’une colonisation gallo-romaine mais c’est encore l’époque médiévale qui se lit aujourd’hui au travers de sa silhouette urbaine.

Son château et donjon du XIIIe témoignent de son rôle de place forte, rôle qui s’est prolongé durant les guerres de religion ; Aurignac y était un centre militaire.

L’édification de l’église Saint-Pierre aux liens s’échelonne sur plusieurs siècles : XIIIe, XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe. Elle était intégrée au système défensif de la ville. Du château comtal qui dominait la ville, il ne reste que le donjon.

- Boussens

Sa situation en bord de Garonne lui a donné dès l’époque gallo-romaine une importance. A la croisée de la vallée de la Garonne et du Salat elle a eu son port fluvial. Elle devient bastide au XIIIe siècle et sert de site de défense pendant les guerres de religion.

De ce passé il reste son église du XIIIe qui a été certes remaniée, plusieurs chapelles. Mais c’est surtout le passé industriel de la commune qui empreint ses paysages.

- Roquefort-sur-Garonne

Le village s’est développé dès l’époque romaine quand l’exploitation des calcaires de Balesta a débuté. Puis le village a bénéficié de sa position à la confluence du Salat et de la Garonne en assurant le rôle de défense et de contrôle des passages. Un château fut édifié à cet effet sur les hauteurs au XIIe siècle.

Le village s’organise autour de son église (église Saint-Martin) construite au XIXe siècle au détriment d’une église romane.

Des lits de grès de Furne et de calcaire de Belbèze ont été placés en alternance au fur et à mesure de l’élévation du clocher.

- Plagne

Le village raconte une autre histoire des Petites Pyrénées, celles de la poterie. Village de potiers, cette activité est à l’origine d’une typologie particulière de bâti. Fondé en 1303, du plan primitif de bastide il ne reste ici que des traces.

L’habitat dispersé installé au plus près des lieux de production vivrière se regroupaient en hameau autour du four, ici four à poterie. De ce four il ne reste que la trace au cœur du village.

L’église médiévale a été démolie et reconstruite en 1895 à son emplacement actuel.

- Alan

D’origine gallo-romaine, le village est devenu bastide au XIIIe siècle.

Cette transformation est à l’origine du village fortifié. La construction de Notre-Dame de Lorette lui donne le statut de lieu de pèlerinage et de capitale spirituelle tandis qu’Aurignac, la voisine, représentait le pouvoir politique.

Alan connaît une période de prospérité au XVIe siècle quand les troubles des guerres de religion s’arrêtent. Son activité est essentiellement artisanale et agricole.

Les ponts

Ces ouvrages indispensables au fonctionnement d’un territoire sont aussi les témoins d’une époque. Même s’ils ne font l’objet d’aucun classement ou protection, leur architecture, leurs matériaux et leurs modes de construction témoignent de pratiques en usage au moment de leur construction.

Dans les années 70, à Boussens, un nouveau pont est construit en remplacement du pont métallique devenu vétuste.

Le nouveau pont relie le village historique en rive droite de la Garonne aux nouveaux quartiers en rive gauche.

L’ancien pont devient une passerelle piétonne empruntée par des chemins de randonnée, cyclables et pédestres.

Un patrimoine populaire

Les activités artisanales ont permis le développement du territoire mais en ont aussi imprimé l’organisation parcellaire.

Il est ici un autre héritage de l’histoire médiévale : les quartiers casalères.

Leur nom est issu du casal médiéval, tenure que concédaient les propriétaires terriens aux paysans.

Se devinent, autour du village de Plagne, des parcelles attribuées aux habitants, souvent serfs et pauvres, pour y établir un jardin nourricier.

Ailleurs, comme à Marignac-Laspeyres, c’est la toponymie des rues qui évoque un passé de faïencerie.

Ce patrimoine quotidien est évoqué par nombre d’édifices modestes et ordinaires qui ont la valeur de raconter des pratiques ancestrales disparues, agricoles et artisanales : fours, granges, orrys…

Si beaucoup des fours à poterie ont aujourd’hui disparu, les granges et orrys subsistent encore.

Les orrys sont des cabanes en pierres sèches qui servaient d’abri pour la garde des troupeaux.